POLITICAPP | 4 novembre 2016

Similitudini e differenze tra i partiti

Centrodestra, centrosinistra e M5S nel walzer delle similitudini

Elettori spaesati. In cerca d’identità e senso politico.

Come personaggi in cerca di autore, gli elettori nostrani vanno a caccia di differenze e distinzioni, ma soprattutto di emozioni che scaldino il cuore; di visioni di futuro e certezze più o meno rassicuranti.

Crollate le grandi ideologie (ormai da più di trent’anni), la società italiana non ha abbandonato il senso e il valore della politica, ma è alla ricerca di qualcosa in cui credere, di entità capaci di rappresentare un senso, un valore per cui impegnarsi. Il panorama politico-programmatico, osservato con gli occhi dell’elettore medio, appare una steppa, più o meno pianeggiante, con pochi declivi e ridotte somme montuose; con un limitato numero di alberature di riferimento e un orizzonte simile in ogni direzione.

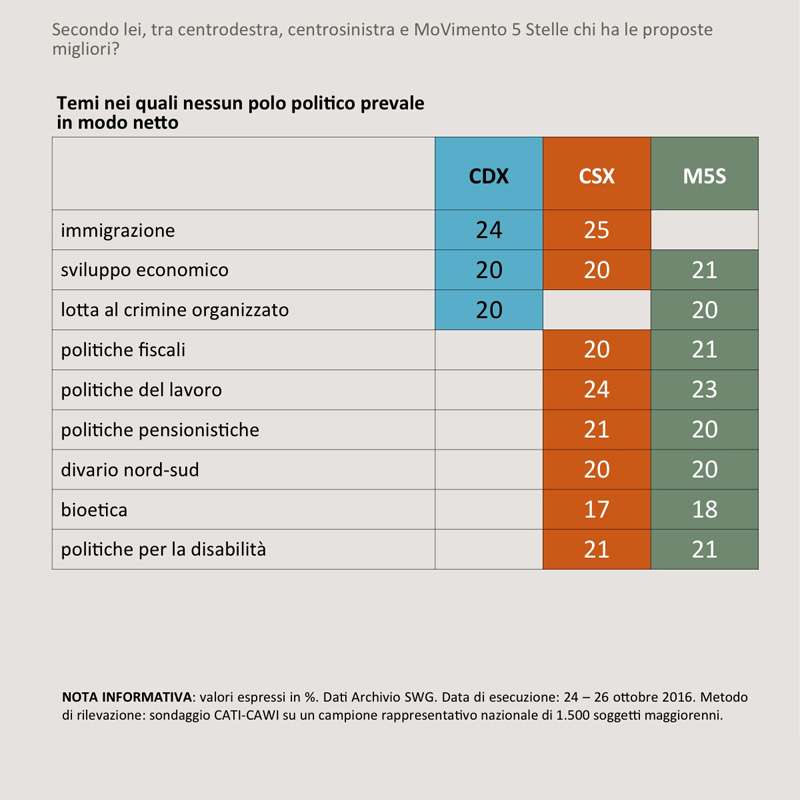

Anche i Cinquestelle, programmaticamente, non dimostrano un gran fervore innovativo. Le vecchie distinzioni lungo l’asse destra e sinistra appaiono ormai come foto sbiadite.

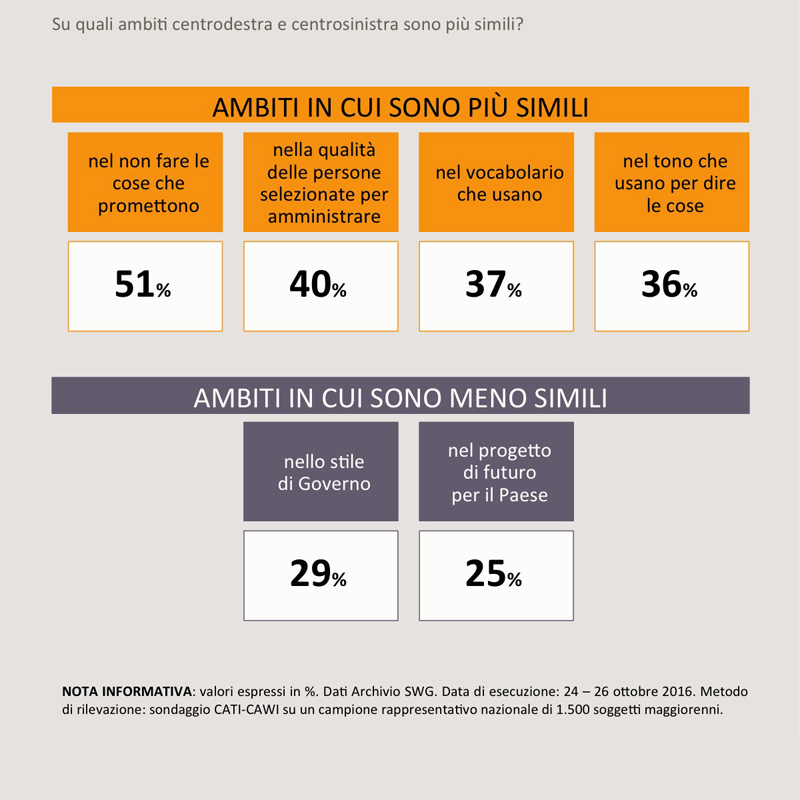

I due schieramenti sono accomunati, secondo gli elettori, dalla sindrome di Pinocchio: promettono e poi non sono capaci di rispettare gli impegni presi.

Un argomento su cui, miracolosamente, si ha l’unica vera convergenza della maggioranza assoluta del Paese (51%). Altri aspetti su cui i due fronti storici risultano simili, sono quelli della qualità delle persone selezionate per amministrare, nonché del vocabolario e dei toni politici.

Due ambiti, questi ultimi, su cui destra e sinistra hanno perso in distintività e in efficacia.

Differenze significative restano solo su due ambiti fondamentali: la capacità di disegnare prospettive per il futuro del Paese e lo stile e la capacità di governo.

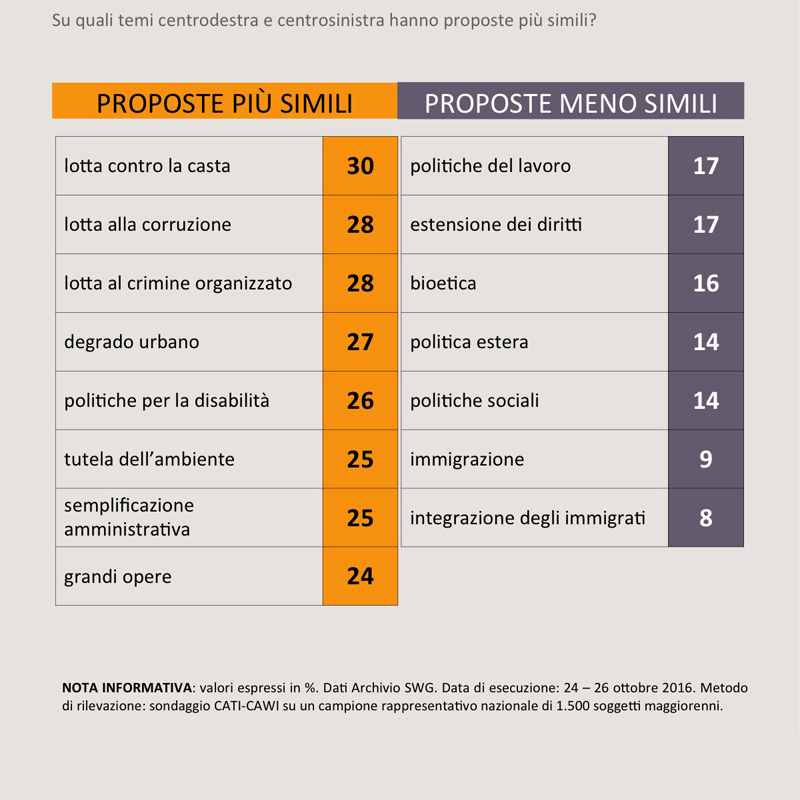

Zumando sulle proposte concrete e programmatiche, il quadro di giudizio non muta di densità e colore. Centrodestra e centrosinistra, agli occhi dell’elettore italiano, non hanno più la presa di schieramenti avversi e inconciliabili.

Non incarnano più un sogno, un’identità marcante in grado di segnare la cultura personale e il singolare punto di vista sul mondo e la vita. Solo sul tema dell’immigrazione i due fronti appaiono netti e irriducibili.

I grandi temi che sono al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica (come il bisogno di un chiaro e irreversibile segno di cambiamento, la lotta alla casta e ai fenomeni corruttivi), appaiono lontani dalle corde dei due schieramenti storici.

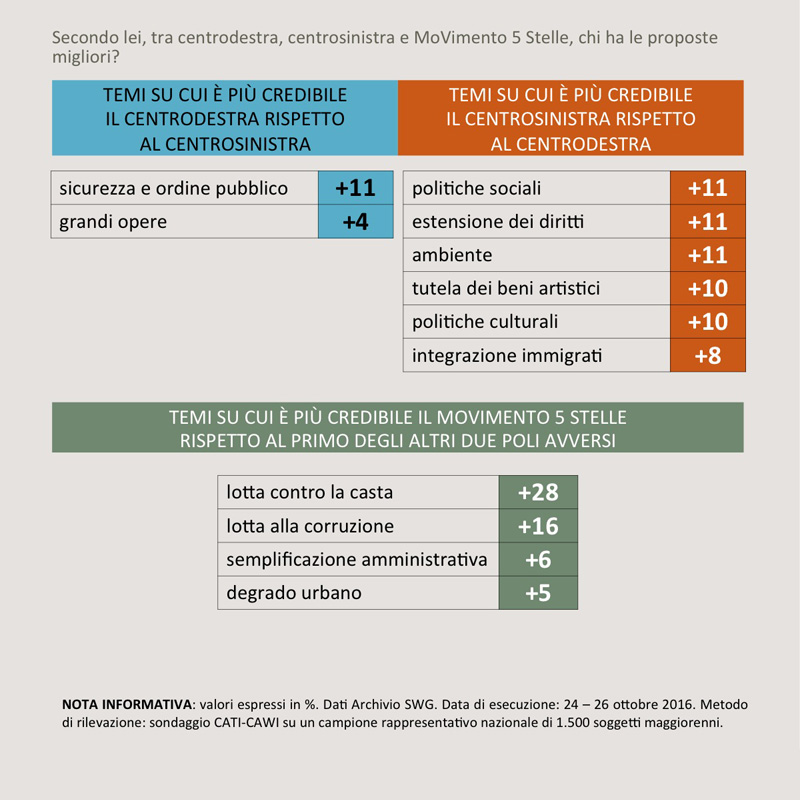

Casta e corruzione gli unici temi di distinzione dei Cinquestelle

Anche altri fronti, come l’impegno contro il crimine organizzato e il degrado urbano, il divario nord-sud, nonché la semplificazione amministrativa e la politica estera, risultano temi a basso tasso di distintività.

Le differenze continuano ad albergare qua e là sulle politiche sociali, sull’estensione di diritti, sull’ambiente, sulla tutela dei beni artistici e sulle politiche culturali.

Il quadro di similitudine non risparmia i Cinquestelle. Il partito sembra distinguersi solo su due temi: casta e corruzione. Per Il resto le distanze e differenze, specie con il centrosinistra, sono minime. Il processo di convergenza mediana lungo l’asse destra e sinistra, cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni, non è il frutto dell’incapacità di questo o quel leader, ma è il portato incrociato di un duplice percorso: da un lato la crisi identitaria e programmatica che ha toccato il centrodestra, dall’altro lato la transizione incompiuta che continua a vivere il centrosinistra. Il primo si è dimostrato incapace di elaborare una strategia di sviluppo autenticamente liberale, in grado di contemplare il liberalismo, con il bisogno di regole per mercato e finanza, con una cultura del bene pubblico in grado di arginare le pulsioni corruttive presenti nella nostra società.

La seconda, l’area di centrosinistra, si è inoltrata in un percorso trasformativo il cui approdo non si è ancora materializzato in nuova identità, rimanendo in mezzo al guado tra l’ancoraggio ai diritti sociali e il fascino attrattivo delle proposte neo-liberal. Un universo che è apparso in difficoltà nel rintracciare una strategia di sviluppo, fondata sulla capacità di mantenere in equilibrio innovazione e nuove forme di economia, giustizia distributiva e questione morale, in un’ottica di armonia sociale e comunitaria.

L’irrompere sulla scena politica del terzo polo è stato possibile per gli spazi lasciati liberi dai due schieramenti storici, sia in termini di delusioni generate, sia in ragione d’incapacità a cogliere e dare risposte su almeno tre nuovi temi al centro dell’agenda politica degli italiani: l’assoluta inopportunità e inaccettabilità dei privilegi di casta; l’insostenibilità del degrado corruttivo; la stanchezza per la tendenza a amministrare il presente, senza ridisegnare, almeno su alcuni punti, opzioni chiare e nette di cambiamento per il Paese.

Spazi, ancora oggi, in parte aperti e non tutti occupabili dai Cinquestelle (anche in ragione di alcune crepe che iniziano a evidenziarsi). Interstizi in cui possono inserirsi nuovi populismi e fiammate ribelliste improvvise. La sfida per i partiti storici, quindi, è aperta e si gioca su terreni che vanno ben oltre il pur importante referendum Costituzionale.

Elettori spaesati. In cerca d’identità e senso politico.

Come personaggi in cerca di autore, gli elettori nostrani vanno a caccia di differenze e distinzioni, ma soprattutto di emozioni che scaldino il cuore; di visioni di futuro e certezze più o meno rassicuranti.

Crollate le grandi ideologie (ormai da più di trent’anni), la società italiana non ha abbandonato il senso e il valore della politica, ma è alla ricerca di qualcosa in cui credere, di entità capaci di rappresentare un senso, un valore per cui impegnarsi. Il panorama politico-programmatico, osservato con gli occhi dell’elettore medio, appare una steppa, più o meno pianeggiante, con pochi declivi e ridotte somme montuose; con un limitato numero di alberature di riferimento e un orizzonte simile in ogni direzione.

Anche i Cinquestelle, programmaticamente, non dimostrano un gran fervore innovativo. Le vecchie distinzioni lungo l’asse destra e sinistra appaiono ormai come foto sbiadite.

I due schieramenti sono accomunati, secondo gli elettori, dalla sindrome di Pinocchio: promettono e poi non sono capaci di rispettare gli impegni presi.

Un argomento su cui, miracolosamente, si ha l’unica vera convergenza della maggioranza assoluta del Paese (51%). Altri aspetti su cui i due fronti storici risultano simili, sono quelli della qualità delle persone selezionate per amministrare, nonché del vocabolario e dei toni politici.

Due ambiti, questi ultimi, su cui destra e sinistra hanno perso in distintività e in efficacia.

Differenze significative restano solo su due ambiti fondamentali: la capacità di disegnare prospettive per il futuro del Paese e lo stile e la capacità di governo.

Zumando sulle proposte concrete e programmatiche, il quadro di giudizio non muta di densità e colore. Centrodestra e centrosinistra, agli occhi dell’elettore italiano, non hanno più la presa di schieramenti avversi e inconciliabili.

Non incarnano più un sogno, un’identità marcante in grado di segnare la cultura personale e il singolare punto di vista sul mondo e la vita. Solo sul tema dell’immigrazione i due fronti appaiono netti e irriducibili.

I grandi temi che sono al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica (come il bisogno di un chiaro e irreversibile segno di cambiamento, la lotta alla casta e ai fenomeni corruttivi), appaiono lontani dalle corde dei due schieramenti storici.

Casta e corruzione gli unici temi di distinzione dei Cinquestelle

Anche altri fronti, come l’impegno contro il crimine organizzato e il degrado urbano, il divario nord-sud, nonché la semplificazione amministrativa e la politica estera, risultano temi a basso tasso di distintività.

Le differenze continuano ad albergare qua e là sulle politiche sociali, sull’estensione di diritti, sull’ambiente, sulla tutela dei beni artistici e sulle politiche culturali.

Il quadro di similitudine non risparmia i Cinquestelle. Il partito sembra distinguersi solo su due temi: casta e corruzione. Per Il resto le distanze e differenze, specie con il centrosinistra, sono minime. Il processo di convergenza mediana lungo l’asse destra e sinistra, cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni, non è il frutto dell’incapacità di questo o quel leader, ma è il portato incrociato di un duplice percorso: da un lato la crisi identitaria e programmatica che ha toccato il centrodestra, dall’altro lato la transizione incompiuta che continua a vivere il centrosinistra. Il primo si è dimostrato incapace di elaborare una strategia di sviluppo autenticamente liberale, in grado di contemplare il liberalismo, con il bisogno di regole per mercato e finanza, con una cultura del bene pubblico in grado di arginare le pulsioni corruttive presenti nella nostra società.

La seconda, l’area di centrosinistra, si è inoltrata in un percorso trasformativo il cui approdo non si è ancora materializzato in nuova identità, rimanendo in mezzo al guado tra l’ancoraggio ai diritti sociali e il fascino attrattivo delle proposte neo-liberal. Un universo che è apparso in difficoltà nel rintracciare una strategia di sviluppo, fondata sulla capacità di mantenere in equilibrio innovazione e nuove forme di economia, giustizia distributiva e questione morale, in un’ottica di armonia sociale e comunitaria.

L’irrompere sulla scena politica del terzo polo è stato possibile per gli spazi lasciati liberi dai due schieramenti storici, sia in termini di delusioni generate, sia in ragione d’incapacità a cogliere e dare risposte su almeno tre nuovi temi al centro dell’agenda politica degli italiani: l’assoluta inopportunità e inaccettabilità dei privilegi di casta; l’insostenibilità del degrado corruttivo; la stanchezza per la tendenza a amministrare il presente, senza ridisegnare, almeno su alcuni punti, opzioni chiare e nette di cambiamento per il Paese.

Spazi, ancora oggi, in parte aperti e non tutti occupabili dai Cinquestelle (anche in ragione di alcune crepe che iniziano a evidenziarsi). Interstizi in cui possono inserirsi nuovi populismi e fiammate ribelliste improvvise. La sfida per i partiti storici, quindi, è aperta e si gioca su terreni che vanno ben oltre il pur importante referendum Costituzionale.

CENTRODESTRA E CENTROSINISTRA

Lo stile di Governo rende differenti i due poli storici

PROGRAMMI

L’immigrazione è il grande confine tra centrodestra e centrosinistra

CREDIBILITÀ

L’Opa di M5S su casta e corruzione, sociale e diritti al centrosinistra

CREDIBILITÀ 2

I tanti ex aequo che rendono simili i tre agglomerati politici