POLITICAPP | 7 ottobre 2016

L'aria che tira nell'opinione pubblica

Dalla rabbia all’attesa. Muta il clima politico nazionale

La perdurante stagnazione economica (con i suoi elementi di crescita zero, ma anche di non peggioramento), il dibattito e l’avvicinarsi del referendum Costituzionale (che sta focalizzando l’attenzione sulle possibilità di cambiamento e rinnovamento del sistema politico-istituzionale), l’emergere delle contraddizioni nel MoVimento 5 Stelle (con l’evidenziarsi delle dinamiche divisorie, della fragilità nell’azione di governo locale e della debolezza della leadership), hanno aperto la strada a un cambio di “clima politico” nel Paese. Il clima politico rappresenta l'atmosfera che si respira nell’opinione pubblica. Esso, ovviamente, non è mai unitario né univoco, bensì multiforme e multidimensionale, con all’interno una pluralità di tendenze e processi in perenne mutamento, e indica linee di tendenza maggioritarie, le dinamiche in trasformazione.

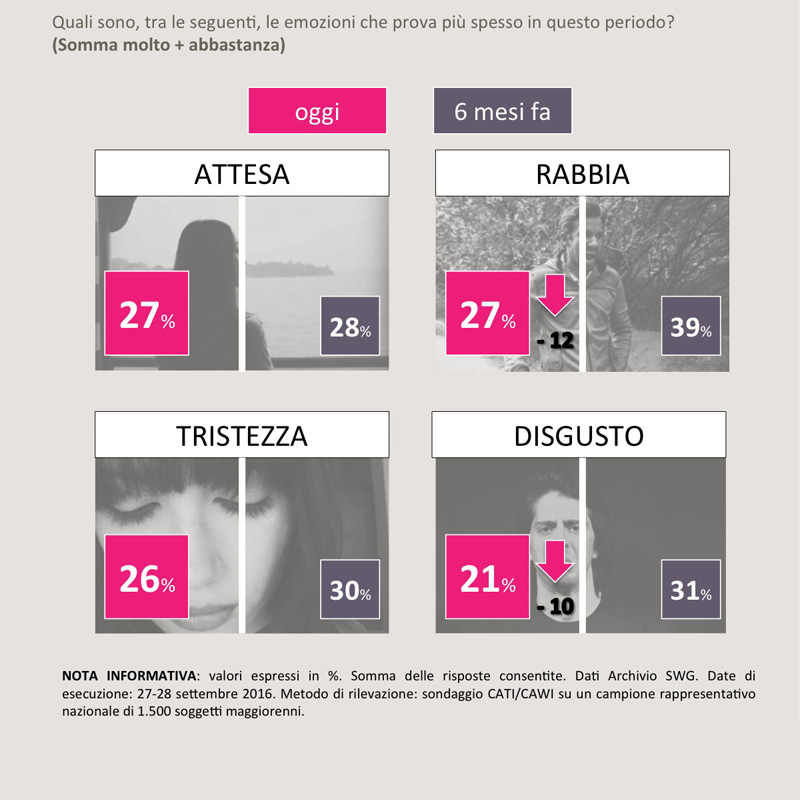

Dal 2013 fino a luglio 2016 il segno che contraddistingueva il tempo politico sociale nazionale era rappresentato dalla coppia “rabbia” e “disgusto”. Il Paese, nelle sue dinamiche maggioritarie, si presentava come rancoroso, sospinto dalla voglia di buttare all’aria ogni cosa (a prescindere dalle conseguenze), intenzionato a dare la caccia alla casta (ai suoi privilegi) e a mettere un argine alla corruzione.

Da un punto di vista sociale, la dinamica prevalente era sospinta dalla caduta, economica e di prestigio, del ceto medio (nel 2003 il 70% degli italiani si sentiva middle class, oggi è il 42%).

Uno sfarinamento che portava con sé reazioni empatiche alla crisi; ricerca di chiusure e protezioni, ma anche il bisogno di un nemico cui addossare tutte le colpe della stagione d’instabilità, incertezza economica e caduta sociale. Un nemico che, in base ai differenti punti di vista, ha vestito (e continua a indossare) i panni della vecchia politica, degli immigrati, dell’Europa ecc.

L’incrociarsi dei tre fattori segnalati (stagnazione, difficoltà nei Cinquestelle e l’avvicinarsi del referendum), sembra aver avviato un’evoluzione.

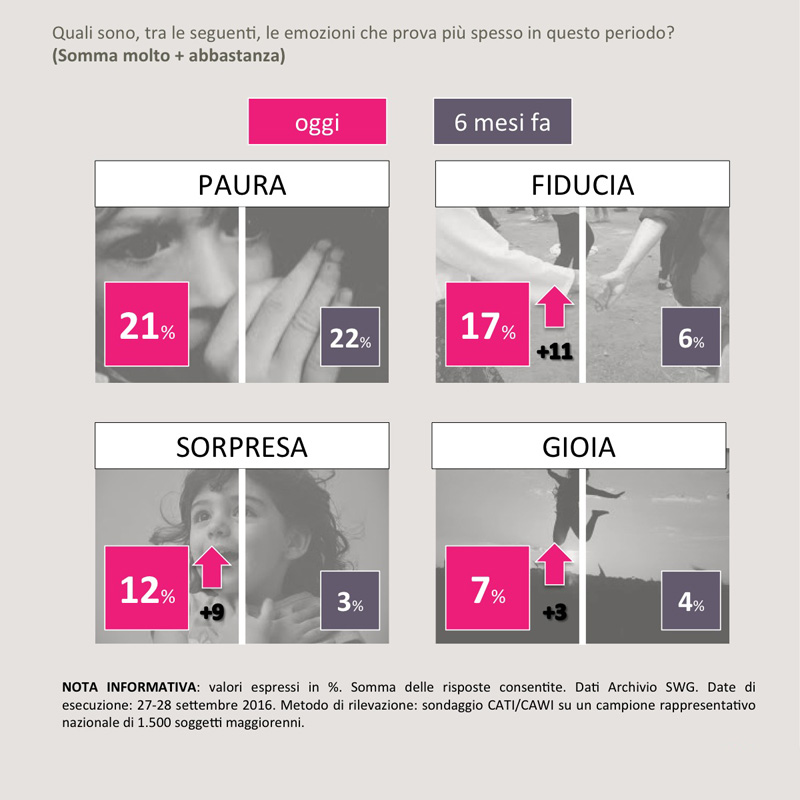

La rabbia ha perso buona parte del suo vigore propulsivo, per lasciare spazio alla sensazione di attesa, all’avanzare di forme di rassegnazione e all’incedere di preoccupazioni, paure, ma anche speranze.

Il vento del cambiamento continua a soffiare

La rabbia sembra abbandonare parte dei lidi del ceto medio. In questo segmento sociale essa cala in intensità, mentre cresce la sensazione che il Paese, seppur lentamente, si stia muovendo (portando con sé segnali di stabilità e innovazione). La percezione di “attesa” racconta un’Italia che vuole guardare al futuro con occhi diversi. L’attesa, come direbbe il filosofo Umberto Galimberti, porta con sé un tratto passivo, “perché vive il tempo come qualcosa che viene verso di noi”.

Essa non è già speranza, che “è attiva perché ci spinge verso il tempo, come verso quella dimensione che ci è assegnata per la nostra realizzazione”.

Il segno della transizione, tuttavia, c’è. Passare dalla rabbia e dal disgusto imperante, a una fase di attesa e tristezza segnala un mutamento nel barometro del clima politico da prendere in seria considerazione.

La transizione sospinge il quadro opinionale verso una nuova dimensione, in cui si spuntano le armi della contrapposizione, del buttare tutto all’aria, per dare spazio a un tempo politico in cui si possono smussare i contorni della partigianeria, per aprirsi a una valutazione ragionata di proposte, competenze politiche e di governo (con i Cinquestelle alla guida di Roma si possono valutare anche le loro reali capacità di governo e realizzazione).

La rabbia non è sparita, ovviamente. Continua ad albergare nel ceto medio declassato, nei ceti bassi e disagiati, nonché nelle Isole. Nel Sud, invece, la rabbia è sopravanzata dai sentimenti di rassegnazione e paura. In ogni caso, lungo tutto l’arco dello Stivale italico, il sentimento di attesa, lo sguardo al nuovo e la riduzione del portato rancoroso, sono il tratto nuovo. Un moto che coinvolge in primo luogo i Millennials e, in forma via via decrescente, i segmenti anagrafici al di sotto dei 55 anni, mentre la rabbia resta prevalente nei settori più adulti.

A sospingere questa pulsione è il permanere, sotto altre vesti rispetto a ieri, della voglia di cambiamento: il bisogno di una politica e di una classe dirigente in grado di dare risposte concrete per uscire dalla crisi, di offrire proposte inclusive e responsabili, con una peculiare e centrale valenza delle strategie di crescita capaci di intervenire sui “social divide” che fendono la società italiana.

La perdurante stagnazione economica (con i suoi elementi di crescita zero, ma anche di non peggioramento), il dibattito e l’avvicinarsi del referendum Costituzionale (che sta focalizzando l’attenzione sulle possibilità di cambiamento e rinnovamento del sistema politico-istituzionale), l’emergere delle contraddizioni nel MoVimento 5 Stelle (con l’evidenziarsi delle dinamiche divisorie, della fragilità nell’azione di governo locale e della debolezza della leadership), hanno aperto la strada a un cambio di “clima politico” nel Paese. Il clima politico rappresenta l'atmosfera che si respira nell’opinione pubblica. Esso, ovviamente, non è mai unitario né univoco, bensì multiforme e multidimensionale, con all’interno una pluralità di tendenze e processi in perenne mutamento, e indica linee di tendenza maggioritarie, le dinamiche in trasformazione.

Dal 2013 fino a luglio 2016 il segno che contraddistingueva il tempo politico sociale nazionale era rappresentato dalla coppia “rabbia” e “disgusto”. Il Paese, nelle sue dinamiche maggioritarie, si presentava come rancoroso, sospinto dalla voglia di buttare all’aria ogni cosa (a prescindere dalle conseguenze), intenzionato a dare la caccia alla casta (ai suoi privilegi) e a mettere un argine alla corruzione.

Da un punto di vista sociale, la dinamica prevalente era sospinta dalla caduta, economica e di prestigio, del ceto medio (nel 2003 il 70% degli italiani si sentiva middle class, oggi è il 42%).

Uno sfarinamento che portava con sé reazioni empatiche alla crisi; ricerca di chiusure e protezioni, ma anche il bisogno di un nemico cui addossare tutte le colpe della stagione d’instabilità, incertezza economica e caduta sociale. Un nemico che, in base ai differenti punti di vista, ha vestito (e continua a indossare) i panni della vecchia politica, degli immigrati, dell’Europa ecc.

L’incrociarsi dei tre fattori segnalati (stagnazione, difficoltà nei Cinquestelle e l’avvicinarsi del referendum), sembra aver avviato un’evoluzione.

La rabbia ha perso buona parte del suo vigore propulsivo, per lasciare spazio alla sensazione di attesa, all’avanzare di forme di rassegnazione e all’incedere di preoccupazioni, paure, ma anche speranze.

Il vento del cambiamento continua a soffiare

La rabbia sembra abbandonare parte dei lidi del ceto medio. In questo segmento sociale essa cala in intensità, mentre cresce la sensazione che il Paese, seppur lentamente, si stia muovendo (portando con sé segnali di stabilità e innovazione). La percezione di “attesa” racconta un’Italia che vuole guardare al futuro con occhi diversi. L’attesa, come direbbe il filosofo Umberto Galimberti, porta con sé un tratto passivo, “perché vive il tempo come qualcosa che viene verso di noi”.

Essa non è già speranza, che “è attiva perché ci spinge verso il tempo, come verso quella dimensione che ci è assegnata per la nostra realizzazione”.

Il segno della transizione, tuttavia, c’è. Passare dalla rabbia e dal disgusto imperante, a una fase di attesa e tristezza segnala un mutamento nel barometro del clima politico da prendere in seria considerazione.

La transizione sospinge il quadro opinionale verso una nuova dimensione, in cui si spuntano le armi della contrapposizione, del buttare tutto all’aria, per dare spazio a un tempo politico in cui si possono smussare i contorni della partigianeria, per aprirsi a una valutazione ragionata di proposte, competenze politiche e di governo (con i Cinquestelle alla guida di Roma si possono valutare anche le loro reali capacità di governo e realizzazione).

La rabbia non è sparita, ovviamente. Continua ad albergare nel ceto medio declassato, nei ceti bassi e disagiati, nonché nelle Isole. Nel Sud, invece, la rabbia è sopravanzata dai sentimenti di rassegnazione e paura. In ogni caso, lungo tutto l’arco dello Stivale italico, il sentimento di attesa, lo sguardo al nuovo e la riduzione del portato rancoroso, sono il tratto nuovo. Un moto che coinvolge in primo luogo i Millennials e, in forma via via decrescente, i segmenti anagrafici al di sotto dei 55 anni, mentre la rabbia resta prevalente nei settori più adulti.

A sospingere questa pulsione è il permanere, sotto altre vesti rispetto a ieri, della voglia di cambiamento: il bisogno di una politica e di una classe dirigente in grado di dare risposte concrete per uscire dalla crisi, di offrire proposte inclusive e responsabili, con una peculiare e centrale valenza delle strategie di crescita capaci di intervenire sui “social divide” che fendono la società italiana.

IL SENTIMENT NEL PAESE 1

La decisa frenata delle pulsioni negative

IL SENTIMENT NEL PAESE 2

Il ritorno della speranza: crescono fiducia e sorpresa

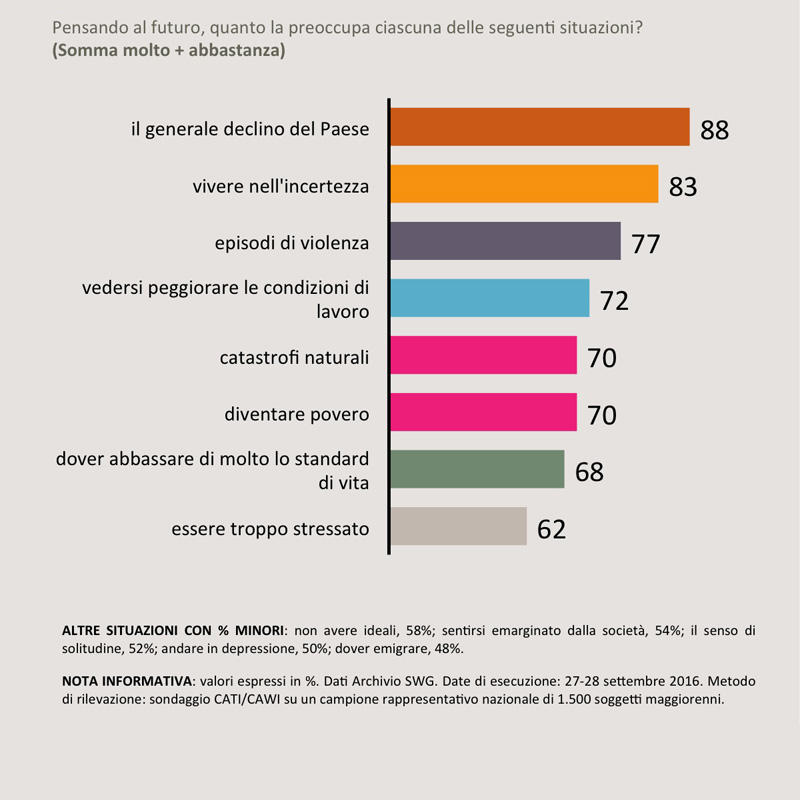

LE PREOCCUPAZIONI DEGLI ITALIANI

L’ansia per il declino del Paese e la paura di vivere nell’incertezza

GLI OSTACOLI ALLO SVILUPPO

Corruzione ed evasione fiscale i veri killer del futuro