POLITICAPP | 15 luglio 2016

Il neo-anticapitalismo romantico

Il neo-anticapitalismo romantico e anti élite

Ha una forma un po’ romantica. Non ha i connotati del conflitto ideologico, ma ha la profondità di una delusione e la consistenza della voglia di cambiare. Nell’opinione pubblica nazionale torna a fare capolino il tema dell’anticapitalismo. Anzi, più correttamente, si può parlare dell’emergere di una distanza-ostilità verso il capitalismo contemporaneo, reo di aver tradito le speranze. All’origine di questo sentimento ritroviamo certamente le crisi speculative che si sono susseguite (dalla bolla della new economy a quella finanziaria più recente), ma dobbiamo annoverarvi anche altri fattori, come il senso di decadimento dello spirito pubblico; l’incremento dell’instabilità esistenziale, generato dalle guerre, dal terrorismo e dall’accentuarsi degli squilibri sociali ed economici; l’acuirsi dei rischi ambientali e per la salute; la sensazione di caduta sociale e la rarefazione delle opportunità; la consapevolezza dell’insostenibilità delle promesse di benessere e arricchimento propugnate dalla filosofia liberista e, infine, la percezione dell’affermarsi al potere di una nuova “classe di mercato” (per dirla con Anderson e Sampson) i cui protagonisti sono, per l’opinione pubblica, top manager di corporation, grandi banche, mondo della finanza (supportati da una rete di paradisi fiscali) che hanno elaborato una filosofia del mercato senza freni inibitori, intrisa di corsa al profitto e all’arricchimento individuale.

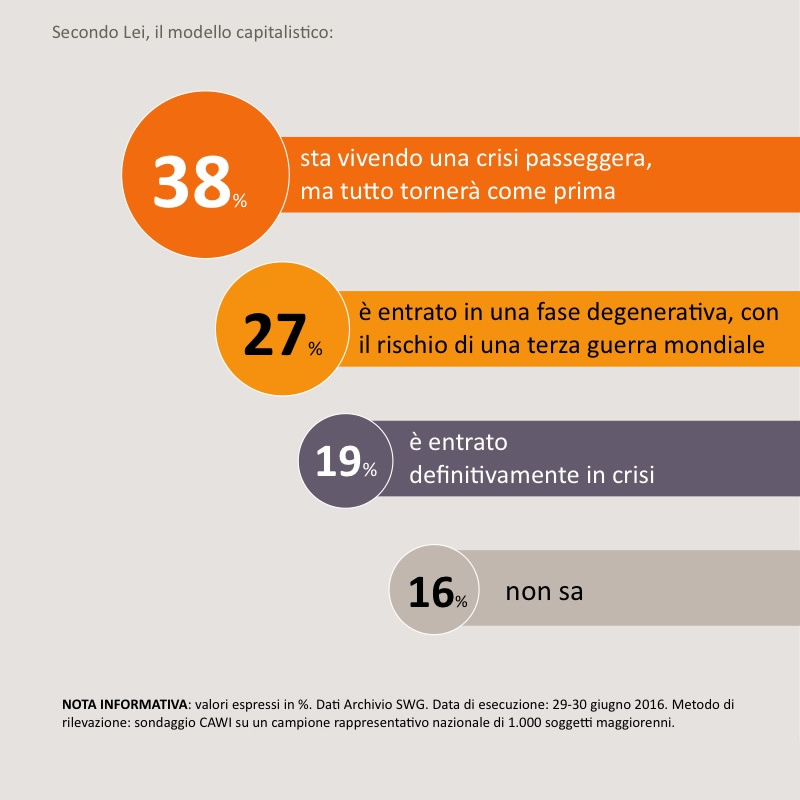

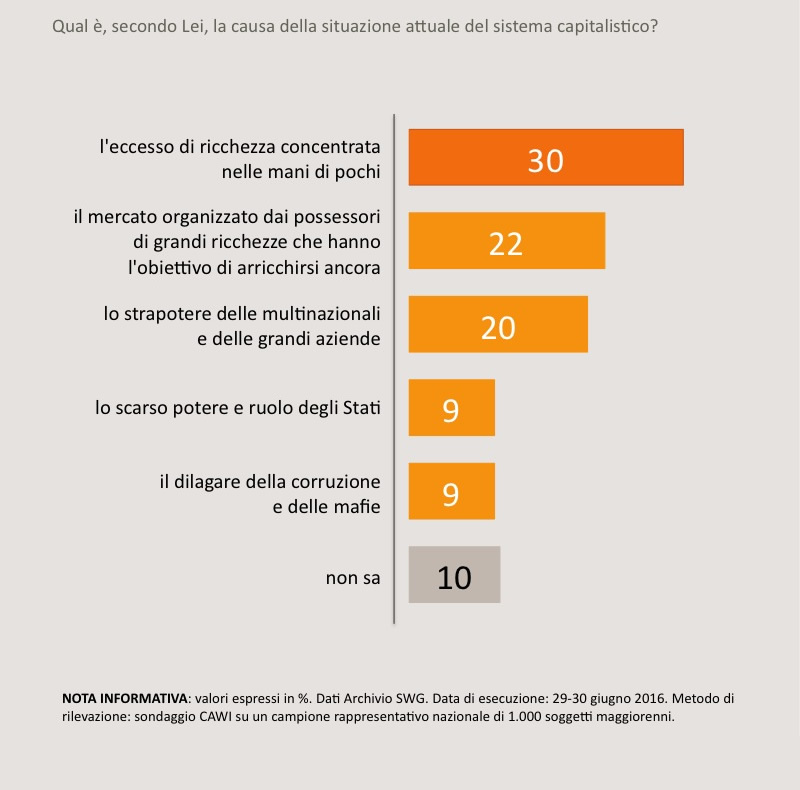

Per la maggioranza relativa degli italiani (46%), quindi, il modello capitalistico è in seria difficoltà. Al centro della critica ci sono la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi e l’organizzazione attuale del mercato. Il sentiment che aleggia nella popolazione riecheggia quanto certificato pochi mesi fa da Oxfam (autorevole confederazione internazionale specializzata in aiuti umanitari e progetti di sviluppo): metà della ricchezza mondiale è nelle mani di 62 super ricchi e l’1% della popolazione mondiale detiene il 99% della ricchezza globale.

La ricerca di armonia sociale contro la società del rischio

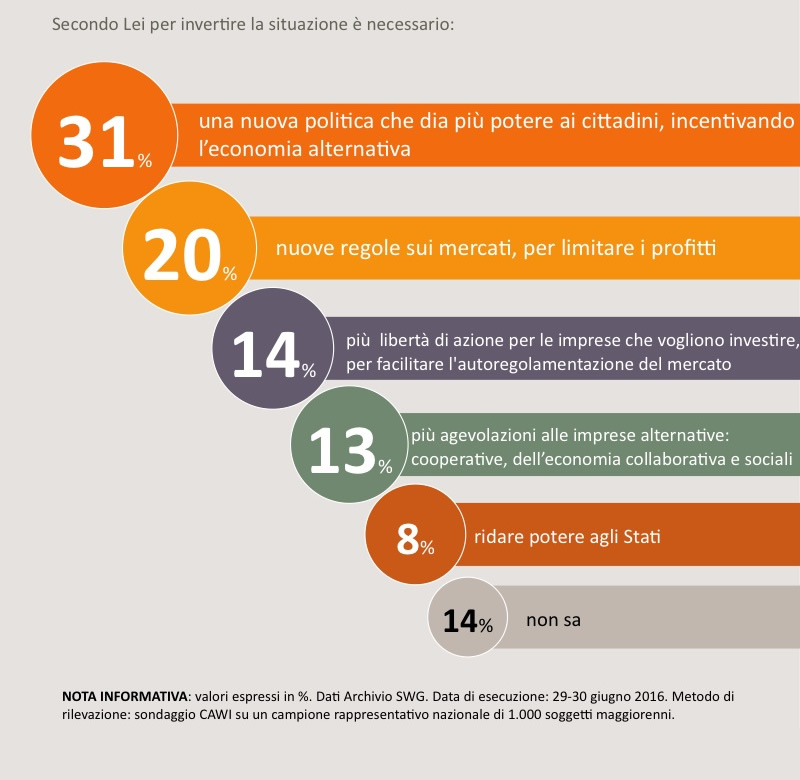

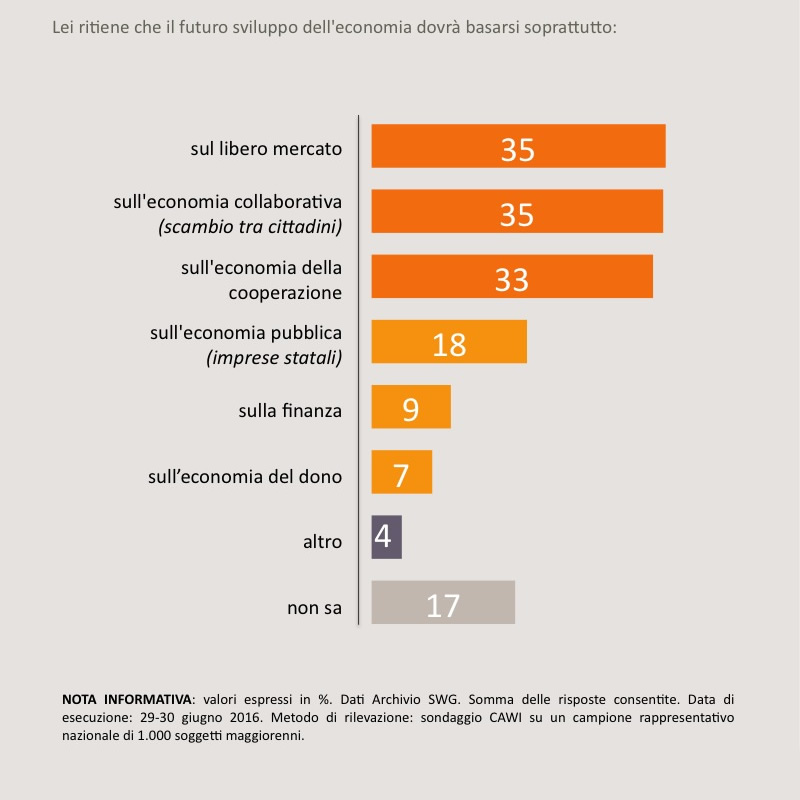

La crisi del capitalismo è percepita, dagli italiani, come verticale, ma non esiziale. Essa investe l’intero sistema dal punto di vista intellettuale, culturale e delle vision, anche se si dà per certa la continuazione del modello. Il punto di forte critica affiora, soprattutto, sull’idea di futuro: una nuova stagione di crescita, per l’opinione pubblica, dovrà significare, in primis, abbandono definitivo del laissez faire. I fattori qualificanti del neo-anticapitalismo nostrano non sono lineari, né sono strutturati ideologicamente, ma contengono pulsioni differenti, a volte contraddittorie. Da un lato, rintracciamo elementi di nostalgia per il ruolo perduto da parte degli Stati nazionali (con pulsioni anche xenofobe) e tratti di rivolta malinconica di fronte a una modernità avvertita come esiliante, alienante e per pochi privilegiati. Dall’altro lato, ritroviamo il bisogno di idealità, di un modello armonico di società, con meno poteri a banche e multinazionali, con una maggiore redistribuzione dei redditi e un ruolo incisivo degli stati nel controllo dell’economia. I moti che aleggiano nelle viscere della nostra società presentano il profilo di un neo-anticapitalismo romantico, comunitario e anti-élite, caratterizzato da 3 blocchi concettuali: il primo s’incardina lungo l’asse cittadini-poteri forti (limitare i profitti esagerati e imporre regole di equità e trasparenza ai mercati). Il secondo si sviluppa sull’asse sicurezza-risposta alla società del rischio (riduzione delle forme d’incertezza individuale e geopolitica e della tendenza a sottomettere la qualità di ambiente e salute allo sviluppo e al profitto). Il terzo blocco, infine, è rintracciabile sul crinale armonia sociale-economia comunitaria, con lo sviluppo di un modello di società maggiormente equo e redistributivo e di un’economia meno finanziarizzata, più collaborativa, cooperativa e comunitaria

Ha una forma un po’ romantica. Non ha i connotati del conflitto ideologico, ma ha la profondità di una delusione e la consistenza della voglia di cambiare. Nell’opinione pubblica nazionale torna a fare capolino il tema dell’anticapitalismo. Anzi, più correttamente, si può parlare dell’emergere di una distanza-ostilità verso il capitalismo contemporaneo, reo di aver tradito le speranze. All’origine di questo sentimento ritroviamo certamente le crisi speculative che si sono susseguite (dalla bolla della new economy a quella finanziaria più recente), ma dobbiamo annoverarvi anche altri fattori, come il senso di decadimento dello spirito pubblico; l’incremento dell’instabilità esistenziale, generato dalle guerre, dal terrorismo e dall’accentuarsi degli squilibri sociali ed economici; l’acuirsi dei rischi ambientali e per la salute; la sensazione di caduta sociale e la rarefazione delle opportunità; la consapevolezza dell’insostenibilità delle promesse di benessere e arricchimento propugnate dalla filosofia liberista e, infine, la percezione dell’affermarsi al potere di una nuova “classe di mercato” (per dirla con Anderson e Sampson) i cui protagonisti sono, per l’opinione pubblica, top manager di corporation, grandi banche, mondo della finanza (supportati da una rete di paradisi fiscali) che hanno elaborato una filosofia del mercato senza freni inibitori, intrisa di corsa al profitto e all’arricchimento individuale.

Per la maggioranza relativa degli italiani (46%), quindi, il modello capitalistico è in seria difficoltà. Al centro della critica ci sono la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi e l’organizzazione attuale del mercato. Il sentiment che aleggia nella popolazione riecheggia quanto certificato pochi mesi fa da Oxfam (autorevole confederazione internazionale specializzata in aiuti umanitari e progetti di sviluppo): metà della ricchezza mondiale è nelle mani di 62 super ricchi e l’1% della popolazione mondiale detiene il 99% della ricchezza globale.

La ricerca di armonia sociale contro la società del rischio

La crisi del capitalismo è percepita, dagli italiani, come verticale, ma non esiziale. Essa investe l’intero sistema dal punto di vista intellettuale, culturale e delle vision, anche se si dà per certa la continuazione del modello. Il punto di forte critica affiora, soprattutto, sull’idea di futuro: una nuova stagione di crescita, per l’opinione pubblica, dovrà significare, in primis, abbandono definitivo del laissez faire. I fattori qualificanti del neo-anticapitalismo nostrano non sono lineari, né sono strutturati ideologicamente, ma contengono pulsioni differenti, a volte contraddittorie. Da un lato, rintracciamo elementi di nostalgia per il ruolo perduto da parte degli Stati nazionali (con pulsioni anche xenofobe) e tratti di rivolta malinconica di fronte a una modernità avvertita come esiliante, alienante e per pochi privilegiati. Dall’altro lato, ritroviamo il bisogno di idealità, di un modello armonico di società, con meno poteri a banche e multinazionali, con una maggiore redistribuzione dei redditi e un ruolo incisivo degli stati nel controllo dell’economia. I moti che aleggiano nelle viscere della nostra società presentano il profilo di un neo-anticapitalismo romantico, comunitario e anti-élite, caratterizzato da 3 blocchi concettuali: il primo s’incardina lungo l’asse cittadini-poteri forti (limitare i profitti esagerati e imporre regole di equità e trasparenza ai mercati). Il secondo si sviluppa sull’asse sicurezza-risposta alla società del rischio (riduzione delle forme d’incertezza individuale e geopolitica e della tendenza a sottomettere la qualità di ambiente e salute allo sviluppo e al profitto). Il terzo blocco, infine, è rintracciabile sul crinale armonia sociale-economia comunitaria, con lo sviluppo di un modello di società maggiormente equo e redistributivo e di un’economia meno finanziarizzata, più collaborativa, cooperativa e comunitaria

VISION DEL CAPITALISMO

La crisi verticale con poche vie d'uscita

I FATTORI DELLA CRISI

La concentrazione della ricchezza è il vero tarlo del capitalismo

FIDUCIA E SFIDUCIA NEL MODELLO

Solo un quarto del Paese si dice pro-capitalista

CAMBIAMENTI ATTESI

Colpire i grandi poteri e redistribuire i redditi

IL FUTURO DEL CAPITALISMO

Più regole per il mercato e più potere per i cittadini

UN NUOVO MERCATO

La voglia di una nuova economia comunitaria e cooperativa

LO SGUARDO AL DOMANI

Una società più armonica, solidale e condivisiva